官民連携による地域活性化への

取組み

OUTLINE

- つなぐ・いわてまち

- 岩手町の産業の活発化による地域振興の推進を目的とし設立された「一般社団法人つなぐ・いわてまち」。岩手銀行のほか、鉄道会社や商工会を社員とする“官民連携の地域商社”として、町内外のヒト・モノ・コトをつなぐ基点となることを目指す。現時点ではふるさと納税や特産品の販路拡大、町のプロモーションや起業・創業支援などの業務展開を予定しているが、同社が見据える未来は、いったいどんな景色なのだろう。関係者たちに話を聞いた。

PROFILE

- 岩手銀行

沼宮内⽀店⻑

品川 淳⼆

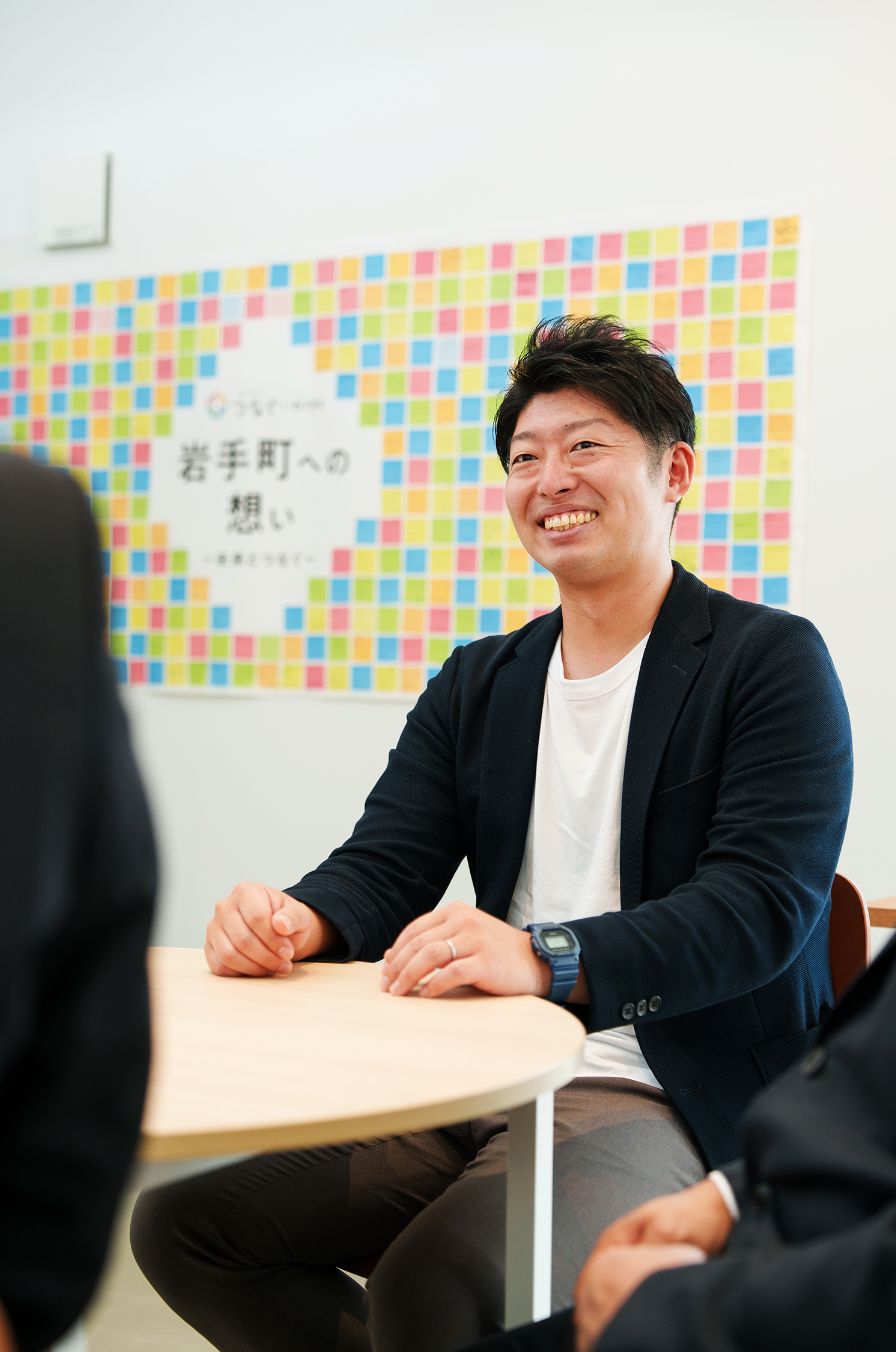

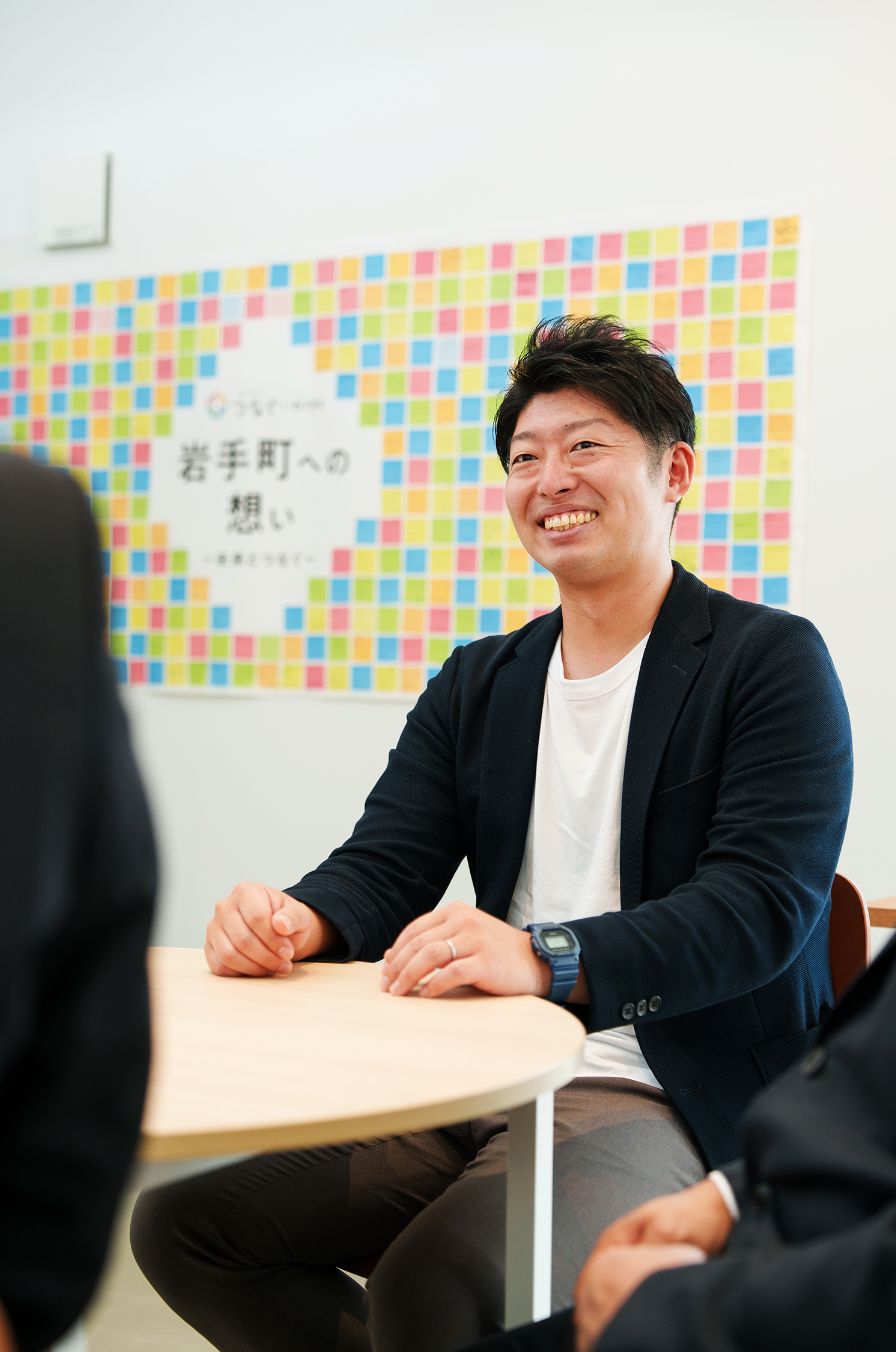

- manordaいわて(株)

2008年入行

藤原 淳

- 岩⼿町

みらい創造課⻑

地舘 浩⼆氏

- (社)つなぐ・いわてまち代表理事

(株)⾁のふがね代表取締役

府⾦ 伸治氏

「つなぐ・いわてまち」とは

どのような組織ですか

地舘 「岩手町の産業活発化による地域振興の推進」を目指し、マッチングによって機会を創出する、というのが当組織の役割です。わかりやすく説明すると、例えば「岩手町産の素晴らしい商品」があったとします。生産者は「町外でも商品を売りたい」と考えているけれど、販路もなく、PR手法も持たないために埋もれてしまっている、とする。その「素晴らしい商品を作る会社」に「販路を作るのが上手い会社」や「PRに長けた人」をマッチングし、岩手町外に商品を販売する機会をつくる、というようなことですね。

品川 「つなぐ・いわてまち」のように企業や人、物をマッチングし、地域の魅力を国内外に訴求する事業体を「地域商社」といいます。将来的には当組織を基点にして多くのモノやコト、ヒトが繋がり、産業や観光の魅力が広く伝わる、起業がしやすくなる、観光や交流人口が増える…と、どんどん好循環が生まれる仕組みを生み出すことを目指しています。

発足の経緯について教えてください

地舘 岩手町の最も大きな地域課題は「人口減少」でした。特に若い方が進学、就職で町外に出てしまう、という状況に対し「このままでは地域産業が維持できなくなってしまう」という危機感があったんです。そこで「若い人が心置きなくチャレンジできる町として、アピールするのはどうか」というアイデアが挙がったのですが、ひと口に「チャレンジの場を作る」と言っても、自治体だけでは難しい。そこで産官金連携の『地域商社』実現を目指し、みなさんにお声がけをした次第です。

品川 「地域の活力低下」については、私たちも同様に危機感を抱いていました。岩手銀行もまた同じ目的で、地域商社である「manordaいわて」を設立した経緯があります。こちらは民間主導ではありますが、一定の成果を上げることができました。地舘さんが掲げる「産官金連携」のうち、「官」と「金」はそろった。最も重要な「産」を、どなたにお任せするかと考えたときに「肉のふがね」代表の府金さんはどうかと思いご推薦しました。

府金 お話をいただいてすぐ、二つ返事で参加を決めました。これまで岩手町を地盤に持つ企業の間にも、やはり「人を呼ぶために何かしなければ」という、強い危機感があったんです。これまでも地域活性化を目的とした任意団体「大町ウェーブ」を組織したり、「B1グランプリ」へ参加したり、とさまざまなチャレンジをし、それぞれに成果を残してはきましたが「ダイレクトに経済効果につなげるために、もうひとつ仕組みが必要だ」と感じていたところだったんです。「つなぐ・いわてまち」のお話をいただいたのは、まさにそんなタイミングのできごとでした。

藤原 先ほど品川より話が出た「manordaいわて」に在籍しています。2020年の設立以来、約4年間に亘り「地域産業の振興」に携わってきた私の役割はいわば「伴走者」。これまでで得た知見で運営に寄与することこそが、ここに呼ばれた意義であると考えます。具体的には各種規定や業務フローの整備から業務全般の運営支援ですね。実は採用業務にも携わっており、すでに地域おこし協力隊としての新規採用も実施していて、約50名の応募をいただきました。しかも半数以上が県外出身者だったんです。「自分の地元」に限らず、地方創生という仕事に興味関心のある若い方が多いことに気づかされた機会となりました。

現在の取り組みについて

教えてください

品川 まずは財源の確保からですね。現在「ふるさと納税」を推進中で、そこで集めた資金をまちづくりやスタートアップ企業の支援にまわしていく、という流れを描いています。私たちが主に関わるのは「財源確保」の部分になるでしょう。また「若い人を呼び戻す」ことを縦軸とするなら、横軸は「地域の連携」です。岩手町は宿場町としてハブ的立地に位置しますから、隣接市町村との連携も比較的とりやすいはず。点や線ではなく「面」として、取り組みを広げていくことを考えています。

藤原 ふるさと納税の推進についても当社が関与しています。納税額のうち半分は自治体へ、残りの半分は「返礼品代」等として出品事業者(地域)へ渡ります。これがうまくいけば、官民の両方が潤うことになる。これをひとつのロールモデルとして確立できれば、他地域への展開も叶います。まずは目の前の事業を成功させることが第一。その成功を積み重ねた先に「地方創生」があると考えています。

思いを実現する上で今、

何が課題になっていますか

府金 経済効果を生む観光の形として、イベントなどを通じて地域との交わりを楽しむ「交流型」、そして時間をかけ町そのものを楽しむ「滞在型」を掛け合わせる必要があります。岩手町はここ数年で「交流」を強化してきましたが、「滞在」の部分にまだまだ余地を残しています。喫緊の課題としては「宿泊施設の不足」でしょうか。観光人口をいくら増やしても、目的を遂げたらすぐに去ってしまうため、なかなか収益に繋がらない。現在、「非接触型宿泊施設」など新タイプの宿泊施設が少しずつ登場しているところですが、今後宿泊客が増えることで、また人の流れも変わってくると思います。

地舘 学生たちは「地元に残りたいけれど、仕事が見つからないから難しい」と話します。それは逆に言えば「仕事があれば地元に残る」ということ。こうした思いを無駄にしないためにも、ぜひ魅力ある施策を打ちたいと考えています。今注力すべき部分はPR力の強化でしょうか。今後はSNSやHPだけでなく、首都圏など都市部でタウンプロモーションを行い、より広い層へとアピールしていきたいと考えています。

今後の展望について教えてください

品川 まずは若い人たちに、地域貢献や地域活性化、地方創生に向けた取り組みを行う「つなぐ・いわてまち」という組織があること、そしてここ岩手町に「地域活性化への熱い思いを持ち、ミッション実現に向けて取り組む人たち」がいることを知ってもらうことからのスタートだと考えています。世の中には、声を上げないまでも「地域を盛り上げたい」と考える人はかなり多い、という手ごたえがあります。そうした人たちと一緒に何かするための環境を整えていければと考えています。

地舘 品川さんもおっしゃっていますが、若い方の中にも「地域づくりって面白い」「地方でゼロベースから地域創生やってみたい」という思いを持っている人は決して少なくありません。

まずは「岩手町でチャレンジできる」と若い方たちに知って欲しいですね。2025年にはコワーキングスペースを備えた「岩手町フューチャーセンター」がグランドオープンします。こうしたハード面だけでなくソフト面も強化し、「できること」の材料をどんどん増やしていきたいと考えています。

藤原 その先に「岩手で働く」ことを「自分事」として考えてもらうための、きっかけを作りにも注力していきたいですね。「自分がもし岩手に来て働くのであれば」ということを具体的にイメージさせる、「ワクワクできるモデル」を提示することも大切だと考えています。

府金 「自分たちも『産官連携』で新しいことに挑戦したいけれど、なかなか実現に至らない」という話をよく耳にします。実は「産官連携」で大切なのは「仕組みを作ること」ではなく、「人が集まること」なんですよね。いかに志を共にした人が集められるどうか。そのチャンスを生み出すために「つなぐ・いわてまち」というプラットフォームの誕生は有意義だと思っています。岩手町には、例えば「いわて春みどり」というオリジナルブランドのキャベツがあります。またホッケー場が整備されていて、オリンピック選手を5名も輩出しているという環境がある。さらに周辺地域にも、ゴルフ場やスキー場などさまざまな誘客要素があります。町に息づくDNAを活かし、隣接自治体とも連携しながら、さまざまな角度からの集客を考えていきたい。そして最終的には、強い観光モデルを作り上げていきたいですね。